|

НАУКА

Новости

Научный форум

Космические новости

Энциклопедия космонавтика

Энциклопедия "Естествознание"

Журнальный зал

Физматлит

News of Russian Science and Technology

Научные семинары

Почему молчит Вселенная?

Парниковая катастрофа

Кто перым провел клонирование?

Хронология и парахронология

История и астрономия

Альмагест

Наука и культура

Журналы в сети:

Nature

Успехи физических наук

New Scientist

ScienceDaily

Discovery

ОБРАЗОВАНИЕ

Открытое письмо министру образования

Антиреформа

Соросовский образовательный журнал

Биология

Науки о Земле

Математика и Механика

Технология

Физика

Химия

Русская литература

КОНКУРСЫ

Для молодых биологов

БИБЛИОТЕКИ

Библиотека Хроноса

Научпоп

РАДИО

Читают и поют авторы РП

ОТДЫХ

Музеи

Игры

Песни русского застолья

Народное

Смешное

О НАС

Редколлегия

Авторам

О журнале

Как читать журнал

Пишут о нас

Тираж

РЕСУРСЫ

Поиск

Проекты

Посещаемость

Журналы

Русские писатели и поэты

Избранное

Библиотеки

Фотоархив

ИНТЕРНЕТ

Топ-лист "Русского переплета"

Баннерная сеть

Наши баннеры

НОВОСТИ

Все

Новости русской культуры

Новости науки

Космические новости

Афиша

The best of Russian Science and Technology

|

"Русский переплет" зарегистрирован как СМИ.

Свидетельство о регистрации в Министерстве печати РФ: Эл. #77-4362 от

5 февраля 2001 года. При полном или частичном использовании

материалов ссылка на www.pereplet.ru обязательна.

|

|

12.06.2019

21:04 |

Сверхновые выбрасывают во Вселенную больше пыли, чем ожидалось

Ученые открыли, что в результате взрывов сверхновых во Вселенную выбрасывается больше пыли, чем предполагалось ранее. Исследователи уже давно изучают . . . |

|

12.06.2019

15:42 |

Космос-2030: орбитальные фабрики, верфи и конец туризма

NASA открыло МКС для туристов, но гораздо большее значение будет иметь другое решение, оставшееся в тени: ослабление ограничений для коммерческих исследований на . . . |

|

12.06.2019

15:42 |

Космос-2030: орбитальные фабрики, верфи и конец туризма

NASA открыло МКС для туристов, но гораздо большее значение будет иметь другое решение, оставшееся в тени: ослабление ограничений для коммерческих исследований на . . . |

|

12.06.2019

15:27 |

Мощности ВИЭ в США впервые превзошли уголь

Несмотря на попытки президентской администрации препятствовать развитию возобновляемой энергетики, рынок стремительно меняется. После победы над самым грязным . . . |

|

12.06.2019

15:27 |

Мощности ВИЭ в США впервые превзошли уголь

Несмотря на попытки президентской администрации препятствовать развитию возобновляемой энергетики, рынок стремительно меняется. После победы над самым грязным . . . |

|

12.06.2019

00:04 |

В Шотландии построят крупнейшую систему хранения энергии

Установка мощностью 50 МВт станет крупнейшей в Великобритании и будет хранить энергию, выработанную на 214 ветряках. Строительство огромного накопителя начнется в . . . |

|

11.06.2019

23:57 |

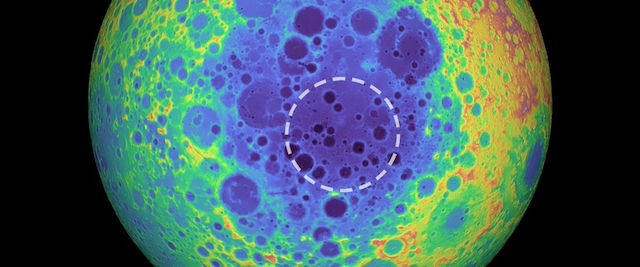

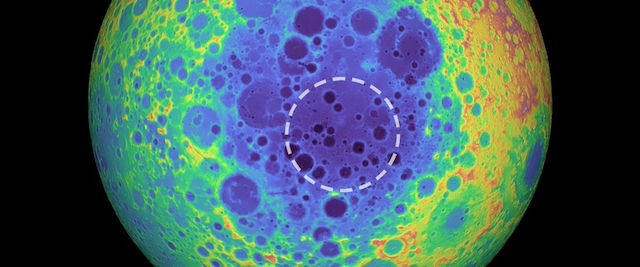

Крупнейший кратер Луны скрывает огромную аномалию

Под крупнейшим кратером спутника, бассейном Южный полюс — Эйткен, который достигает 2500 км в диаметре, ученые обнаружили огромную массу металла. Правда, чтобы . . . |

|

11.06.2019

23:51 |

Ученые объяснили, почему в Антарктиде появляется глубинная полынья даже в –50 °С

Антарктическая глубинная полынья в море Уэдделла, которую впервые заметили в 1974 году, появляется из-за подледного соленого течения и сильных ветров. К такому . . . |

|

11.06.2019

23:40 |

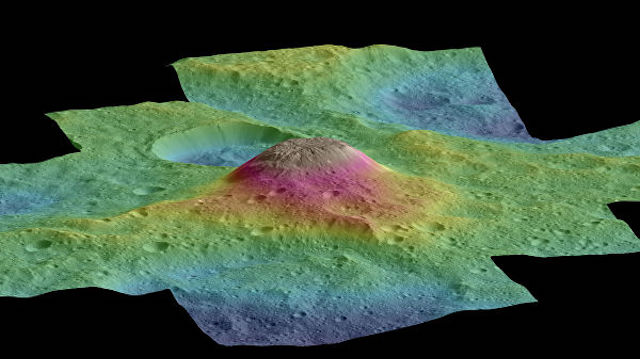

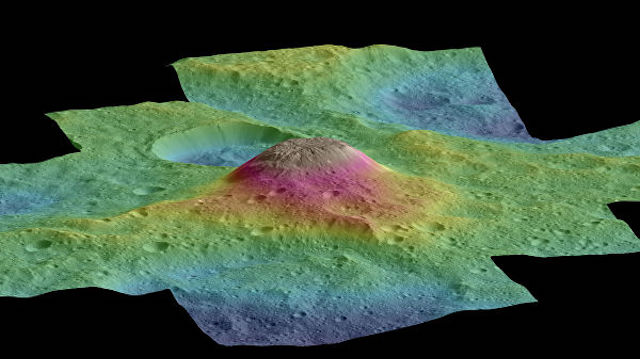

Астрономы раскрыли тайну "постройки" загадочной пирамиды на Церере

Загадочная ледяная гора Ахуна, возвышающаяся над поверхностью Цереры, оказалась не просто потухшим ледяным вулканом, а его "грязевым" кузеном с крайне необычной . . . |

|

11.06.2019

23:35 |

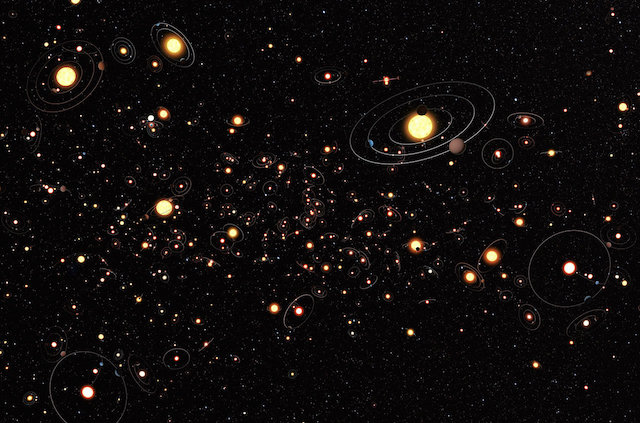

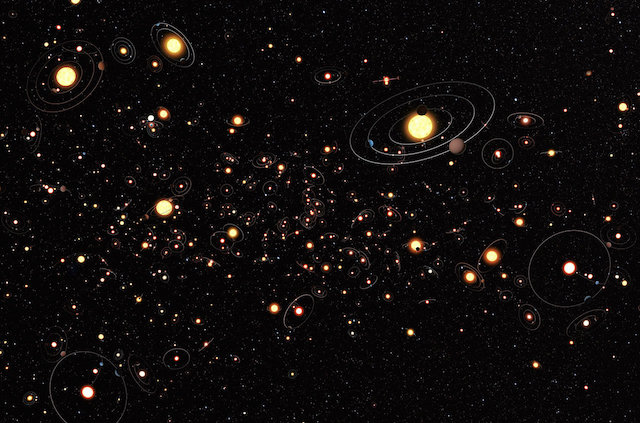

Ученые доказали, что на Солнце могут возникать супервспышки-"убийцы"

Длительные наблюдения за миллионами близлежащих звезд при помощи зонда GAIA помогли астрономам доказать, что мощные вспышки, способные уничтожить всю жизнь на . . . |

|

11.06.2019

23:31 |

Найти экзопланеты с развитыми экосистемами будет гораздо сложнее, выяснили ученые

Более того, для некоторых звезд вообще не существует безопасной зоны, включая двух ближайших соседей Солнца: Proxima Centauri и TRAPPIST-1. Экзопланеты Столкновение с . . . |

|

11.06.2019

23:31 |

Найти экзопланеты с развитыми экосистемами будет гораздо сложнее, выяснили ученые

Более того, для некоторых звезд вообще не существует безопасной зоны, включая двух ближайших соседей Солнца: Proxima Centauri и TRAPPIST-1. Экзопланеты Столкновение с . . . |

|

11.06.2019

23:27 |

Физики не смогли объяснить прозрачность Солнца ошибками теории  Физики из США и Франции получили сильно ионизированную плазму никеля и хрома, разогрев эти металлы с помощью мощного рентгеновского лазера, а затем измерили ее прозрачность. Условия, в которых ученые проводили измерения, напоминали условия внутри Солнца. Оказалось, что для этих атомов эксперимент довольно хорошо согласуется с теорией, что ставит под сомнение результаты предыдущих экспериментов с железом. Таким образом, загадка границы конвекционной и радиационной области остается неразрешенной. Статья опубликована в Physical Review Letters, кратко о ней сообщает Physics.

Вся энергия Солнца рождается в его ядре в результате термоядерных реакций, а потом пробивается к поверхности звезды. Переносится энергия одним из двух возможных путей. С одной стороны, ее переносит излучение (радиация) — фотоны, которые рождаются в термоядерных реакциях и просачиваются сквозь полупрозрачную плазму. С другой стороны, вещество Солнца перемешивается, словно вода в чайнике, в результате чего нагретое вещество поднимается к поверхности; этот процесс называют конвекцией. В зависимости от строения вещества, один из процессов преобладает. В центре Солнца, где плазма плохо пропускает фотоны, более выгодной оказывается конвекция, а ближе к поверхности начинает доминировать излучение. Границу, на которой эффективность обоих процессов примерно равна, можно определить с помощью гелиосейсмологии — науки, которая изучает колебания солнечной поверхности. Согласно этой науке, граница проходит примерно на расстоянии 0,713R, где R — радиус Солнца.

К сожалению, объяснить это число теоретически ученые до сих пор не могут. Проблема в том, что для работы теоретической модели в нее нужно подставить прозрачность плазмы, из которой состоит Солнце, следовательно, нужно знать химический состав плазмы. Для описания состава звезды астрофизики используют понятие «металличность», которое задает концентрацию «тяжелых» элементов (то есть элементов тяжелее водорода и гелия) по отношению к концентрации водорода. Наблюдения, проведенные в конце 1990-х годов, указывали на высокую концентрацию тяжелых элементов в Солнце, однако более современные и точные измерения приводят к гораздо более низким значениям металличности. Если скомбинировать эти значения с теоретически рассчитанной прозрачностью плазмы, граница конвективной и радиационной зоны будет отличаться от значения, полученного с помощью гелиосейсмологии.

Поэтому несколько лет назад группа физиков под руководством Джима Бейли (Jim Bailey) предположила, что теоретические модели неправильно рассчитывают прозрачность плазмы Солнца, и смоделировала солнечные условия в прямом эксперименте на Z-машине. Для этого ученые просветили тонкую железную фольгу мощным рентгеновским лазером, разогрели ее до температуры два миллиона кельвинов, а затем измерили прозрачность получившейся плазмы на разных длинах волн. В результате оказалось, что в действительности теория почти на треть завышает прозрачность сильно ионизированной железной плазмы. Теоретически этот результат может объяснить отклонения от гелиосейсмологических предсказаний. Тем не менее, ученые не стали спешить с выводами и заметили, что расхождение эксперимента и опыта может быть связано не только со сложным механизмом поглощения фотонов в сильно ионизированной плазме, но и с неучтенными погрешностями эксперимента.

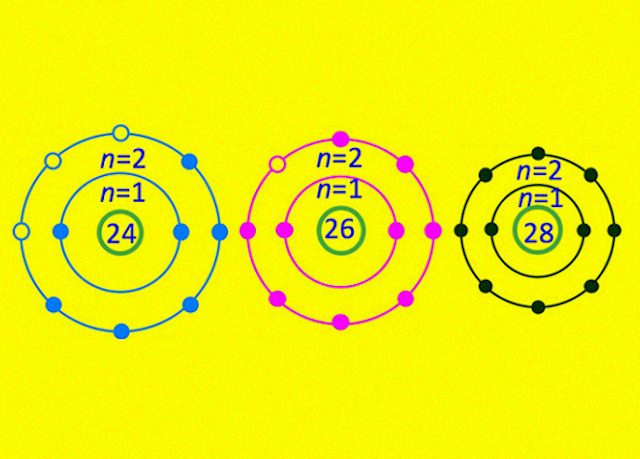

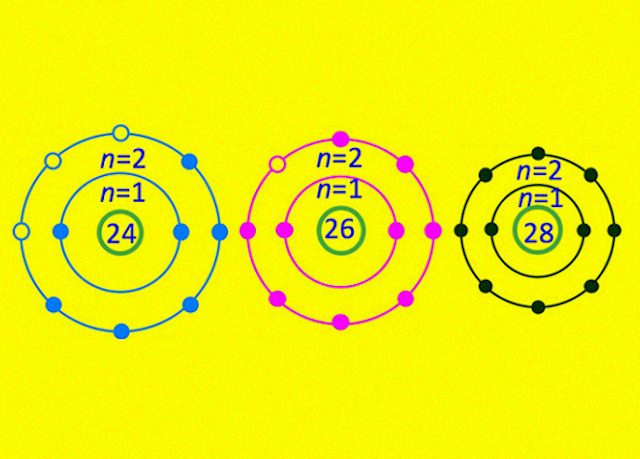

В новой статье физики вернулись к этому эксперименту и повторили его для еще двух элементов — хрома и никеля. Эти элементы ученые выбрали для того, чтобы более подробно исследовать, как поглощение фотонов связано со строением электронной оболочки атомов. При температуре около двух миллионов кельвинов, до которой разогревается вещество внутри Солнца, атомы теряют бо́льшую часть своих электронов. В атоме никеля, ядро которого обладает самым большим зарядом из рассматриваемой тройки, электроны связаны сильнее всего, поэтому ему удается удержать десять электронов, которые заполняют две первые оболочки. Атом железа, заряд которого на единицу меньше заряда никеля, связывает электроны немного слабее, поэтому у него остается на один электрон меньше. По той же причине атом хрома (заряд на четыре меньше атома никеля) при сравнимой температуре остается всего с семью электронами.

Исходная гипотеза, которую проверяли ученые, заключалась в том, что расхождение эксперимента и теории связано со сложностью теоретических расчетов для сильно ионизированных атомов. Проще говоря, теоретики просто недооценивали вероятность перехода электронов, поглотивших фотон, между L-оболочкой и более высокой оболочкой. Для иона никеля, у которого внешняя оболочка полностью заполнена, расчеты упрощаются, поэтому можно было ожидать, что теория работает хорошо. Для ионов железа расчеты сложнее, поэтому эксперимент хуже согласовывался с теорией. Для ионов хрома, L-оболочка которых потеряли еще два электрона, ученые ожидали наибольшее отклонение от теории.

Однако на практике физики получили немного другой результат: эксперимент довольно точно совпал с теорией не только для никеля, но и для хрома, хотя теоретические значения прозрачности ионов железа оставались занижены. Статистическая погрешность во всех трех экспериментах находилась на уровне десяти процентов. Исследователи подчеркивают, что в новых экспериментах они использовали ту же методику, что и в эксперименте с железом.

Поэтому физики считают, что экспериментальные результаты можно объяснить одним из двух способов. Во-первых, теоретические модели могут упускать детали, которые характерны только для сильно ионизированных атомов железа. Во-вторых, в экспериментах с железом могут возникать неучтенные ошибки, характерные только для этих экспериментов. К сожалению, пока ученые не могут сказать, какой из этих вариантов реализуется на самом деле, и тем более не могут объяснить гелиосейсмологические измерения. Тем не менее, авторы надеются, что их работа поможет разработать правильную теоретическую модель, которая описывает сильно ионизированную плазму внутри Солнца.

Несмотря на то, что ученые наблюдают за Солнцем уже более четырехсот лет (если отсчитывать с момента изобретения телескопа и гелиоскопа), оно продолжает загадывать им новые загадки. Например, в сентябре прошлого года ученые из США и Израиля обнаружили, что интенсивность гамма-излучения Солнца зависит от его активности и положения источника на поверхности, что противоречит всем существующим теоретическим моделям.

По информации https://nplus1.ru/news/2019/06/11/solar-refinement

�

|

|

11.06.2019

23:23 |

Утечки энергии реили проблему космологической постоянной

Физики-теоретики из Франции и США предположили, что наблюдаемое значение космологической постоянной объясняется «утечками» энергии, происходящими из-за . . . |

|

11.06.2019

17:48 |

Ученые нашли галактику с рекордно легкой "сверхмассивной" черной дырой

Центр карликовой галактики NGC 4395 населяет крайне необычная "сверхмассивная" черная дыра, чья масса оказалась рекордно низкой – она тяжелее Солнца всего в 9-11 тысяч . . . |

|

11.06.2019

17:07 |

МГУ подготоил к запуску три сверхмалых космических аппарата

Московский государственный университет им. Ломоносова подготовил к запуску три сверхмалых космических аппарата, заявил в интервью РИА Новости ректор вуза . . . |

|

11.06.2019

16:47 |

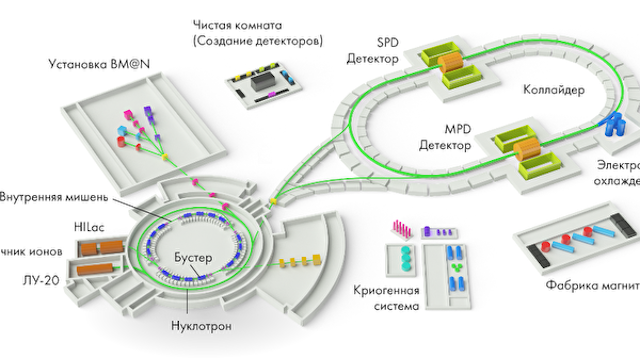

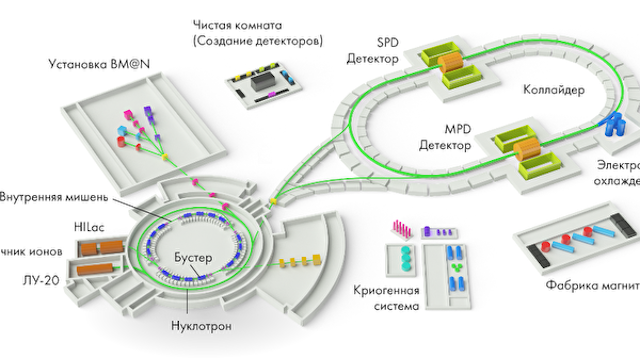

Российские физики улучшили работу NICA еще до его запуска

Физики из Новосибирска и Дубны выяснили, как можно резко повысить эффективность работы коллайдера NICA, строящегося в Дубне, заставив порождаемые им частицы жить . . . |

|

11.06.2019

16:44 |

Глава ОИЯИ рассказал о значении участия России в ЦЕРН

Полноправное участие России в Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) необходимо для участия отечественных ученых в проектах в области физики . . . |

|

11.06.2019

16:40 |

Ученые нашли огромные залежи металла на Луне

Исследователи обнаружили магнитную аномалию на южном полюсе Луны, которая объясняется остатками гигантского астероида, до сих пор "законсервированного" в мантии . . . |

|

11.06.2019

16:26 |

За последние 250 лет исчез 571 вид семенных растений

За последние 250 лет вымер 571 вид растений, сообщается в Nature Ecology&Evolution, и, возможно, эта цифра занижена. К такому выводу пришли ботаники, проанализировав научную . . . |

<< 861|862|863|864|865|866|867|868|869|870 >>

|

ЛИТЕРАТУРА

Новости русской культуры

К читателю

Содержание

Публицистика

"Курск"

Кавказ

Балканы

Проза

Поэзия

Драматургия

Искания и размышления

Критика

Сомнения и споры

Новые книги

У нас в гостях

Издательство

Книжная лавка

Журнальный зал

ОБОЗРЕНИЯ

"Классики и современники"

"Слово о..."

"Тайная история творений"

"Книга писем"

"Кошачий ящик"

"Золотые прииски"

"Сердитые стрелы"

КУЛЬТУРА

Афиша

Новые передвижники

Фотогалерея

Музыка

"Неизвестные" музеи

Риторика

Русские храмы и монастыри

Видеоархив

ФИЛОСОФИЯ

Современная русская мысль

Искания и размышления

ИСТОРИЯ

ХРОНОС

История России

История в МГУ

Слово о полку Игореве

Хронология и парахронология

Астрономия и Хронология

Альмагест

Запечатленная Россия

Сталиниана

ФОРУМЫ

Дискуссионный клуб

Научный форум

Форум "Русская идея"

Форум "Курск"

Исторический форум

Детский форум

КЛУБЫ

Пятничные вечера

Клуб любителей творчества Достоевского

Клуб любителей творчества Гайто Газданова

Энциклопедия Андрея Платонова

Мастерская перевода

КОНКУРСЫ

За вклад в русскую культуру публикациями в Интернете

Литературный конкурс

Читательский конкурс

Илья-Премия

ДЕТЯМ

Электронные пампасы

Фантастика

Форум

АРХИВ

2001

2000

1999

Фотоархив

Все фотоматериалы

|